日本を代表する宗教学者が「死」について語った本

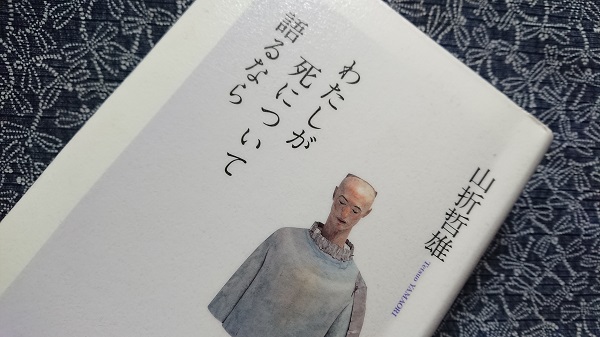

「わたしが死について語るなら」 山折哲雄・著(ポプラ社)

日本を代表する宗教学者・山折哲雄氏による「わたしが死について語るなら」という本を読みました。氏が78歳の時に出した本、その年齢はじゅうぶん死がまじかに迫ってきており、意識するであろう年齢であろうかと思います。氏は人間の根源的な問題にかかわる宗教を研究し、その深い洞察に私も感銘を受けてきた読者のひとりです。(山折氏はお元気でいらっしゃり、2021年現在で90歳、素晴らしいです。)そこで、山折氏はご自身の体験から、日本の文学の例を出したりして、死について語っているのですが、その中で心が揺れた部分がありました。

それは何かというと、若者の自殺者が増えているという現象から記憶を蘇られたとして昭和25年に出された唐木順三の「自殺について」という本を引き合いに出して述べていきます。そのなかで当時戦没学生の手記を集めた「きけわだつみのこえ」、そこに収められた学生たちの文章と、第一次大戦で死んでいったドイツの戦没学生たちが残した手紙を比較し、日本とドイツの学生たちの死に対する意識の違いを明らかにしたのだそうです。

そこには、ドイツの場合には、戦争と死の意味を最後の最後まで問い詰める姿勢が際立ったというのです。死が迫ってくる中で、なぜ苦しく悲惨な戦いを続けなければならないのか?という内容であったと。

一方、日本はと言うと戦場における死の最後の場面では、なぜ戦わなければならないのか?という疑念を払いのけて、和歌を詠んでその死を受け入れようという傾向がみられるというのです。「きけわだつみのこえ」には実に多くの和歌が詠まれていると。

そこで山折氏は、昔の武士も切腹する前に和歌を詠んでいることなども例に出し「もしかすると死の不安から逃れ、死の恐怖を緩和するための作法だったのかもしれない」と、そんな風に記しています。

氏は木村久夫さんという戦没学生の話を引き合いに出していきます。彼は京都大学経済学部出身の学徒兵だったのですが、戦後になり捕らえられ上官の罪を背負い、シンガポールの刑務所で処刑されました。その短い文を読むだけでも無念であったと思います。祖国の犠牲となった木村さんの遺詠があります。

おののきも悲しみもなし絞首刑台 母の笑顔をいだきてゆかむ

自分の死を母の笑顔のイメージの中に溶け込ませて、断念とあきらめの世界に入っていったのでは、と山折氏は言います。五七調、七五調のリズムが日本人の呼吸のリズムであり、生命のリズムなのでは、と。古典の持つ、歴史をつらぬいて伝えられた強さ、それが戦没学生の遺言の歌となり、死を前にして和歌を作り、その短歌的叙情の調べの中で、あの世へと旅立とうとしたのではないかと述べるのです。

これは、言葉では表現しづらいのですが、感覚的に伝わってくるというか、とても感慨深く、美しく気高く、そして日本人の死生観をうまく表していると思いました。最後に、山折氏は死ぬことは自然に帰ることとし散骨してほしいと述べ最後に宮沢賢治の言葉を引用していました。

われら、まずもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばろう

日本が育んできた死に対する想いというのは、八百万の神ではありませんが、そこかしこに聖なるもの感じ、そこに溶け込んでいくような感じがします。私は感覚的に観音菩薩に抱かれながら・・・というのがいいなと思ったりして。

聖なる次元へ ~様々な死生観を巡って~ (←クリック!)