吸血幻想の闇へ②

私は吸血鬼という幻想にすこしばかり興味を持っているのですが、この吸血鬼という存在を様々なメタファーとしてとらえるとそこには、人の心の奥深くにある憎しみや嫌悪といったドロドロした感情のマグマを見ることができます。そこには感染症や人種差別の問題など、超えられない?超えるべき?人の問題が恐怖の物語として描かれたわけですが、時代を経てコメディにも転化してしまうあやうさも吸血鬼という存在はあるように思えます。

「ドラキュラの精神史」小野俊太郎(彩流社)

ブラム・ストーカーによる小説「ドラキュラ」を様々な切り口で分析していくのですが、これがけっこう面白いんです。小野俊太郎氏の名前は初めて聞いたのですが、なかなかのものと思いました。

ドラキュラは、ペストやコレラといった感染症を連想されるように表現されたりするのですが、まさに今は全世界がコロナ禍の中にあり目に見えないウィルスに日本が、世界が振りまわされています。その意味でこの「ドラキュラ」はまさに現代に通じえるものなんだと思います。

小野氏はこのように書いています。『生物どころか「霧」に変身する吸血鬼たちのありようは、実体のない噂や風評のようなものだ。必要に応じて言葉やイメージが集合し、誰かを傷つけて、あとは雲散して捉えることできない。』これは、まさにコロナ禍の状況を指した言葉ではないのか?それはウィルスという見えないものに対して、世間はありとあらゆることを発言しています。見えないために仮想的を作り、何者かを悪く評してしまう。確かに、命の危険や、経済はストップし、誰もが見えないウィルスに対して疲弊をしているので、致したがない現象なのではありますが、自分自身も含めてある意味で重苦しい空気感の中でどこか歪んでいっているのかもしれません。

小野氏は、ドラキュラについて故郷のトランシルバニアが「森を越えた土地」と呼ばれるように、吸血鬼は様々な境界線を「越境(トランス)」する存在なのだとしています。それは吸血することで拡散していく「超越によって拡散」する特徴を持っているのというのです。確かに、ドラキュラは生と死、魂と肉体、近代と中世、キリスト教とイスラム教、カトリックとプロテスタント、といった二重性の要素を越境していき吸血行為により仲間を拡散していく。光と闇という裏と表を媒介としたある意味で分かりやすい構造を持っている。それはドラキュラの持つオカルト性に覆われてわからないのだけれど、小野氏が鋭く分析することにより、そうした構造がくっきりと浮かび上がってくるのでした。

また小野氏はブラム・ストーカーがイギリスの名優ヘンリー・アーヴィングのマネージャーで劇場の支配人だったことから、この「ドラキュラ」にはシェイクスピアの影響を受けていると指摘している部分も秀逸だなと感じたのでした。

その中でも特になるほどと思え、かつ、残念に感じたのが「ベニスの商人」の影響です。「ベニスの商人」にはユダヤ人の金貸しシャイロックが登場するのですが、ドラキュラは息の臭い東方ユダヤ人の象徴として、あるいは、ユダヤの過越祭に対して子供の儀式殺人をしているという謂れのない迷信などに重ねられ、吸血=金貸しという連想も含め、反ユダヤ主義があふれているというのです。

ひどいもんだなと思います。人は仮想敵を作りその抑圧された不安をそこにぶつける生き物?それはブラム・ストーカーの生きた時代ではなく、現代にも形を変えて謂れのない偏見をぶつけているような気がします。それはコロナ禍という現象によりあぶりだされたかのようです。ドラキュラを通して人間の心の闇が浮かび上がるような気がしてきます。

映画「吸血鬼」(監督:ロマン・ポランスキー)

■製作年:1967年

■監督:ロマン・ポランスキー

■出演:ジャック・マクゴウラン、ファーディー・メイン、シャロン・テイト、ロマン・ポランスキー

ロマン・ポランスキー監督の映画「吸血鬼」はハーマー・プロのドラキュラ映画のパロディとなっているということは、ポランスキーを語るときよく出てくる話です。なるほど見ているとおりこの映画は、吸血鬼映画を笑い飛ばすような全編コメディ・タッチで描かれています。吸血鬼を追いつづける老学者はあくまで素っ頓狂で怖さ知らず、その助手(この役をポランスキー自ら演じています)は逆に心配性で臆病、この2人の取り合わせがドタバタ喜劇調のテイストを作り出しています。この映画が単なるパロディに終わっていないところは、細部まで計算され丁寧に作り込まれた映画ということです。

ポランスキーの映画を見ていると細かいところで観客を笑わせるような小さな笑いが仕込まれていることに気づきます。もともと彼は笑いが好きなんでしょうね。この映画ではそれが全開したという感じなのですが、製作されたのが1967年ということでポランスキー創作初期に作られた作品となります。なのに古さを感じさせない演出がレベルの高さをいやがおうでも表している。

この映画では後にチャールズ・マンソンの一味によって惨殺されてしまうシャロン・テイトが出ています。役柄としては吸血鬼に狙われるヒロインで、何故か場所(吸血鬼が住んでいるトランシルバニアの雪に埋まった山奥の村)に似合わず風呂好きで、シャボンにまみれて入浴している姿が印象的に残っているセクシーなヒロインというポジショニング。助手は吸血鬼退治よりも彼女に目を奪われてしまうという設定です。

ラストの吸血鬼どもの舞踏会の場面は秀逸で鏡を使った演出は素晴らしいの一言。そのヒロインにぞっこんの助手は彼女を救出するも、時は既に遅し。最後にブラックな落ちが待っています。監督のポランスキーは助手役で出演しているのを見ればわかりますが、まだまだ若い。才能の煌めきを感じずにはいられない映画なのです。

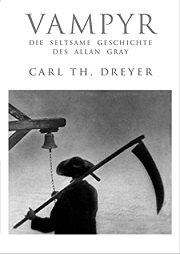

映画「ヴァンパイア」(監督: カール・テオドア・ドライヤー )

■製作年:1931年

■監督:カール・テオドア・ドライヤー

■出演:ジュリアン・ウェスト、モーリス・シュッツレナ・マンデル、他

映画の黎明期、デンマークの巨匠として知られるカール・テオドール・ドライヤー監督による吸血鬼映画です。制作されたのが1931年と今から90年も前の映画なので、当然、映像表現の技術は今と格段に違います。当時の技術と比べ今の素人が使うビデオの方が数段上にあるわけです。ドライ―ヤー監督が評価されるのは、たぶん、そうした黎明期において様々な映像表現を開拓、実験的に駆使した部分にあるのではないか?とこの映画を見て思いました。

この映画の物語は、ある村に住む吸血鬼の話なのですが、だんだんと筋を追っていくと、あれ?とこの人吸血鬼になったの?とか、えっこの人が吸血鬼だったの?とか訳がわからなくなってくるのしす。なので、この映画は物語血を追うのではなく、映像表現の妙を味わう作品と理解しました。90年前にこんな独創的な表現を試みたひとりの映像作家がいたと。

そうやってみていくと、影を多用した表現、大きな鎌を持った人物表現、自分の肉体から魂が抜けだし歩きまわるという表現、 死者となり棺桶の中に埋葬されるも目がカッと開き棺桶の中の死者からの視線など、独創的な表現が冴えてみえてきます。今と違い簡単に再生できるわけではないので、このような試みはかなり実験的であり、監督のクリエイティブ性がかなり高かったと思えるのです。

ちなみに主人公らしき青年を演じたジュリアン・ウエストなる人物は、仮名であり実は映画制作資金を出した ロシア系貴族のニコラ・ド・グンツブルグ男爵という人物らしい。

これでもかと映像表現が発達した現在、牧歌的とも見えるモノクロ映画ですが、その時代を考えると様々な工夫がある。映画史を語るうえで必ず出てくるこのドライヤー監督の「ヴァンパイア」ですが、ひとつの古典と見たらそれなりの価値があるということですね。

映画「ヴァン・ヘルシング」(監督:スティーヴン・ソマーズ)

■製作年:2004年

■監督:スティーヴン・ソマーズ

■出演:ヒュー・ジャックマン、ケイト・ベッキンセール、ウィル・ケンプ、リチャード・ロクスバーグ、他

怪奇映画に登場するキャラクターのオン・パレード。その頂点に立つのが絵になる吸血鬼ドラキュラです。この映画に登場するドラキュラにしろ、ウルフマン(=狼男)にしろ、フランケンシュタインの怪物にしろ西洋の妖怪・魔物たちなわけです。漫画の「怪物くん」に登場するキャラではないのですが、この3キャラクターが西洋を代表する妖怪・魔物なんだなというのは、この映画を見ているとよくわかります。

映画はこれでもかこれでもかとアクションの連続で休む暇がありません。まるでジェットコースターのような映画です。その目眩く視覚効果はCGによるところが大きく、この映画に関して見れば、背景も含めて全編にわたりCGを使用していないところはないのではないかと言っても過言ではないでしょう。大袈裟に言えば映画を作ることとCGを作ることとが同義になっているのではないのか?と。

だから人が壁に向かって投げつけられ激突しても、正直そこから痛みを感じることができない。かつて30年前に暴走映画「マッドマックス」が登場し、痛みと狂気を感じさせるような緊迫感と衝撃感はそこにはありません。あくまで視覚的な面白さにとどまってしまっているように思えてしまうのです。勿論、それはそれでいいのですが、私としてはどこかで物足りなさを感じてしまいます。やっぱり私は、ドラマを、じわっとくる話を求めているように感じました。

漫画「笑う吸血鬼」(丸尾末広)

異色の漫画家・丸尾末広による吸血鬼との取り合わせ、なかなかのものでなのである。ゴシック、退廃、耽美、幻想、恐怖、……とその系列の言葉をズラズラと並べることができる。

漫画では吸血鬼にされてしまった美少年が、その血の渇きに苦しむところがある。己の生存欲求により本能的に相手の血を求めてしまう。しかし、動機はそれだけではなさそうで、この吸血美少年、女の生き血を吸いながら射精もしているのだ。つまり同時に性的な快楽も味わっているということになる。

少女からジャニーズ系と称される吸血美少年はクールでその立ち姿はカッコイイ。ドラキュラもそうだが吸血鬼はクールでカッコよくないとさまにならない。丸尾はその感覚を実に的確に描いていると思う。そして吸血行為はエロティックでなければならない。線路の脇に自然に咲くの花畑があり、その花に埋もれながら女の血を吸っている吸血行為の絵があった。それが実に幻想的に感じた。女性や甘美、性器などを連想させる<花>に、人生の行方を暗示するような<線路>…など、そこにはまた象徴的な記号によって耽美で退廃的なイメージを増幅させてくれるのだ。

ところで、この漫画の最後の解説にあの荒俣宏が書いていて、丸尾を評してグラン・ギニョールの漫画家と言っている。グラン・ギニョールとは19世紀末のパリに現れた演劇、「残酷恐怖の劇場」を差している。しかしそれは単なる血みどろ劇ではなく、社会底辺に生きる人達の、被虐者達の逆襲という社会告発的な側面もあったそうだ。

その意味で日本においてもっともグラン・ギニョールな作家は江戸川乱歩であると荒俣は書いている。とくに「芋虫」などは、その際たるもので当時は社会主義者から絶賛されたという。奇しくも丸尾末広が別の作品で乱歩の「芋虫」を漫画で書いているのは、底流に流れている感性は同じなのだ。荒俣は、さらに未来には、丸尾の漫画はプロレタリア文学の復興を促す人物と目されるかもしれないとまで書いている。ならば丸尾末広は「蟹工船」を書いた小林多喜二となるのである。