吸血幻想の闇へ①

夏が来るれば、思い出す・・・。子供のころの原風景というのが、あるとしたら、私にとってそのひとつが、夏休みに放送されていた吹き替えの怪奇映画を放送していた洋画劇場。それに影響された、あるいは、感性を広げていったという感じがあります。その中で、一番ワクワクドキドキしながら見たのは吸血鬼ドラキュラものでした。

こんな血を吸っている妖怪がいるんだ、でも、なんで十字架に弱いんだろう?日本にもし吸血鬼がいたとしたら、やっぱり十字架に弱いのかな?など想像を巡らせたものです。いまになってわかるのは、ドラキュラ自体がベースになっているのがオスマントルコと戦い、串刺し大公として名を馳せたヴラド・ツェペシという実在の人物にあり、そこに大きくキリスト教がかかわっているからと考えることができるのですが、子供心には十字架にそんなパワーがあるんだと不思議に感じていたわけです。

ということで、いくつかの吸血鬼作品について書いてみました。

映画「吸血鬼ドラキュラ」(監督:テレンス・フィッシャー)

■製作年:1958年

■監督:テレンス・フィッシャー

■出演:ピーター・カッシング、クリストファー・リー、他

私にとってのドラキュラはなんと言ってもクリストファー・リー。子供の頃、テレビの吹替えで放送される映画で、夏休み企画の真打ちとしてドラキュラ映画は流れていました。子供時代の私にとってはドラキュラは妖怪のスーパースターなのでした。

ドラキュラのイメージはクリストファー・リーであり、今でもそのイメージを拭い去ることはできません。長身で面長の顔、オールバックの髪型に気品のある姿。黒いマントは体を大きく感じさせるし、コウモリを連想させます。手足も長くそれがより人間離れした印象を抱かせ、人を襲うときは目を充血させカッと見開き、開いたその口には2本の牙がキラリと光る!別格の存在感あったのでした。

この「吸血鬼ドラキュラ」を見ていると、原作者のブラム・ストーカーの小説に登場する人物を描きながらも、やはり90分にまとめていくとなるとベースを踏襲しつつ細部を省略、設定を変えて端折って作っていかねばなりません。

原作から見るとかなり駆け足の印象が強いこの「吸血鬼ドラキュラ」は、それでもドラキュラ映画の名作として君臨していることは間違いありません。

ドラキュラとヴァン・ヘルシング教授の対決は、燭台による十字架で怯わせ、明け方近くカーテンに飛びつき太陽光を指しこませドラキュラは灰と化します。

しかし、クリストファー・リーのドラキュラが、あまりにもはまりすぎていて、また映画はヒットしたのか(?)以後、ドラキュラと言えばクリストファー・リーが演じ、続編的に何本かの映画が連作されていくことになります。

生と性と死、血とエロティシズムの象徴的表現を多分に含んだドラキュラ映画は、子供の私の無意識の領域に何らかの刻印を刻んだのも間違いないと思えるのでした。何かそこに根源的なものを感じざる得ませんので。

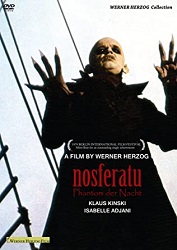

映画「ノスフェラトゥ」(監督:ヴェルナー・ヘルツォーク)

■製作年:1978年

■監督:ヴェルナー・ヘルツォーク

■出演:クラウス・キンスキー、イザベル・アジャーニ、ブルーノ・ガンツ、他

古典ホラー映画の名作F・W・ムルナウによる「ノスフェラトゥ」をヴェルナー・ヘルツォーク監督がリメイクした映画です。

その古典映画における吸血鬼のスタイル、頭は禿げて、耳が尖んがり、目が落ち込んで淵が黒ずんでいる、そして口は二本の牙が目立って生えている、指の爪は長く伸び、黒装束の服を着ているという、そのスタイルは踏襲されながら怪演を見せるのがクラウス・キンスキー。

そのクラウス・キンスキーが演じるノスフェラトゥは、まさしく怪演によってピッタリのはまり役ではないだろうか。何百年も死ぬことができないで無為な日々を過ごしてその苦痛に耐えている吸血鬼、よくあるパワー漲らしているバンパイアというよりもむしろ死の匂いを漂わせる病的な感じ、吸血の本能的願望とそれを抑えているような葛藤の表情、死を司る妖怪でありながら愛を渇望する吸血鬼、こんな精神的で繊細な存在感を見せる吸血鬼を演じることができる俳優はクラウス・キンスキーしかいないんだろうなと。

そのノスフェラトゥは語ります。「愛の欠如は最も悲惨だ」と。

厳しい自然環境に置かれた人間を描いてきている監督のヘルツォークは吸血鬼という題材を描いても一癖も二癖も違う吸血鬼映画を見せてくれる。なによりも他の映画とは映像が違います。不協和音とともに恐怖をたたみこんでいき感情を煽るホラー映画のような作りなどはしていません。

むしろ険しい自然、言ってみれば何処にこんなすごい景色があるんだろうという<ヘルツォーク的な風景>とでもいうような場所を背景に人物を立たせてみせ、吸血鬼自体が超自然的存在であることを間接的に暗に匂わせたりしているのです。

あるいは、ヨーロッパの街の美しい、まるで絵葉書を切り取ってきたような街に無数のネズミをおいてみせ、吸血鬼が上陸したことによって環境面でも人間には計り知れないことが起こっている、つまり吸血鬼の上陸とともにペストが蔓延ししている事件性のようなものも間接的に感じさせてくれます。あるいは、コロナではないですが見えない脅威として、ペストとノスフェラトゥと同義に置いたのかもしれません。

映画はブラム・ストーカーの原作の設定は踏襲しているとは言え、大きく違えています。ノスフェラトゥの城に行ったハーカーは噛まれて吸血鬼になり破滅。

ノスフェラトゥの血はハーカーに繋がり今度は彼が永遠を生きることになります。一方、ヴァン・ヘルシング教授は吸血鬼退治に赴くのでなく超常的な現象を認めようとしません。

その中で何といっても一番はルーシーです。「女の献身に夜明けを忘れ朝日にその身を滅ぼされん」と書物に書かれたことを信じ、彼女は自分の身をかけてノスフェラトゥを破滅させます。吸血鬼に血を吸わせる覚悟たるや力強い。ルーシーの胸に手をあてながら、一心不乱に血を啜る吸血鬼の様子はすこぶる性的な行為のようなものをダブらせます。

「ノスフェラトゥ」はヴェルナー・ヘルツォーク監督の作品の中で好きなもののひとつです。

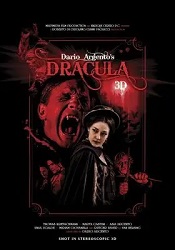

映画「ダリオ・アルジェントのドラキュラ」 (監督:ダリオ・アルジェント )

■製作年:2012年

■監督:ダリオ・アルジェント

■出演:トーマス・クレッチマン、アーシア・アルジェント、ルトガー・ハウアー、他

ダリオ・アルジェント監督と言えば私の世代では「サスペリア」という映画で有名なイタリア・ホラー映画の巨匠です。この巨匠が古典的なドラキュラを撮ったという点にひかれました。

アルジェントも映画を作った当時が74歳といいますから。しかし、すごいのはそんな年齢でもホラー映画を作ろうするエネルギーがあることです。74歳という、言ってしまえば死に近い年齢にいながら惨殺死体を描くなんて、すごいエネルギーだと思いませんか?

私はある種の尊敬の念さえ感じます。たとえ年齢による衰えで演出が陳腐化してようと、たとえテンポが遅かろうと、たとえ押し付けがましくても、俺はこのジャンルの映画で生きてきたんだという気迫というか意気込みを感じます。

このドラキュラ映画はどこか古典的な風合いを持って描かれていました。背景も含め映像の感覚に格調があります。20年前に作られた映画といい放っても、そうなんですね、となるんじゃないでしょうか。シェイクスピア劇を正面から描いたというような印象で、新しいドラキュラ像を目指したというよりは気をてらうことを避けて正面から古典を作ったという感じです。

だって、今どき描かれる吸血鬼は十字架やニンニクに怯んだりしないのではないでしょうか?ダリオ・アルジェントよるこの吸血鬼はそうした古典的な魔除けのものに怯んでいました。ですから、古典的なドラキュラ映画に近い感覚なのだけど、ドラキュラが巨大なカマキリに変身するのは、やっぱり笑えました。 アルジェント監督にとってドラキュラ=カマキリなんだと・・・

ムンクの「吸血鬼」

「叫び」の絵が有名すぎるほど有名な画家ムンク。そのムンクの作品に「吸血鬼」というものがある。タイトルを付けたのはポーランドの詩人・スタニスラフ・プシビシュフスキであると言われているそうだ。1893年に開催されたムンクの展覧会について書いた彼の論文には以下のような説明が記されている。(以下の引用は1993年に開催されたムンク展の図録から)

『くずおれた男とその首筋にかみつく吸血鬼(ヴァンパイア)の顔/男は弱々しく、無力にも底無しの深みへと落ちていこうとしている。それは、小石がなすすべもなく落ちていくように/そして、それを喜んでいるがごとく/男は自らを吸血鬼から引き離すことができない。また、その痛みから自らを解き放つこともできない/そして、女はいつもそこにたたずんでいる/永遠にかみつきながら/千の毒蛇の舌で/千の毒牙で』

赤気味の金髪女性を吸血鬼とみなすのは、当時の風潮であったそうだが、当のムンクは、「題が絵を文学的にしすぎているひとりの女がひとりの男のうなじに接吻しているのにすぎない」(2007年開催のムンク展の図録から引用)と発言しているようです。

つまり女が首筋に咬みついているように見えるし、男は血の気も引いて青ざめたように見えるから、そんな展開になったんでしょうか?