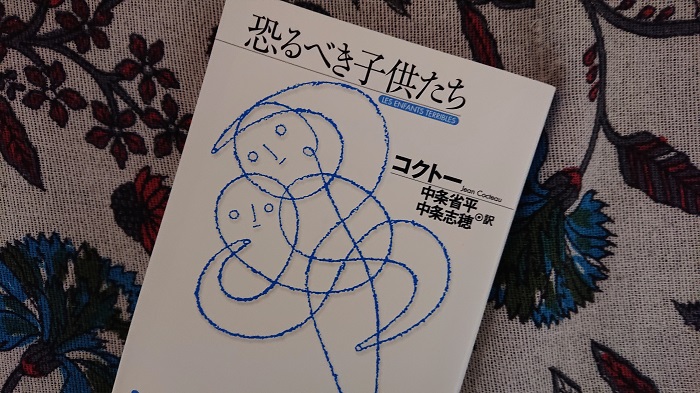

どこか神話の話のようなコクトーの「恐るべき子供たち」

小説&映画「恐るべき子供たち」(年)

■製作年:1950年

■監督:ジャン=ピエール・メルビル

■出演:ニコル・ステファーヌ、エドアール・デルミ、ルネ・コジマ、他

ジョン・コクトーの代表的な小説。本書の名前だけ聞いたことがある。多分、コクトーの小説をジャン=ピエール・メルヴィルが映画化し、ヌーベルバーグの旗手、トリフォーやゴダールらに影響を与えた映画の一つとして、どこかでそれを知り記憶に残ったのだと思います。

ここのところコクトーづくし「恐るべき子供たち」の小説と映画を見てみることにした。この作品、現実的にはどうなんだろうなあと思いながら、コクトーの幻想の世界の話とも言えるなと感じました。アヘン中毒の治療中に、短期間で書き上げたというのですから、もしかしたら幻想的な要素が加わったのかなと思いながら・・・

ただ小説でも映画でも、ピンとこなかった部分は、雪合戦でダルジュロスの投げた雪玉に当たって失神し 、その後、医者から安定にするように言われ、学校を長く休み行かなくなり、ベットで静養をとったという部分。雪合戦で??何か別の病気じゃないとそこまでしないだろう。ましてや当の本人は、若者なんだから回復力もあるでしょ、と思ってしまうのです。

映画の場合、ましてや、映像として全てを映してしまう。それに関する説明はないので。雪玉で血を流して倒れるなんて。その雪玉は実際はどうだったんだろうか?石は中に入れていなかったという項目もある。ならばそれは、クールで悪なダルジュロス、コクトーにとって少年期に出会った人物がモデルといいます。少年の憧れの視線と魔術的幻想・・・。あれはもしかして、イメージにおけるダルジュロスによる魔法だったとも言えないか?コクトーは詩人なので、雪ではなくて魔法の雪を投げたんだと。

多種多彩な作品を残したコクトーの代表作、小説が多くの人の心をつかむのは、私の勝手な解釈だけどラストのポールがアヘンを飲み、瀕死の状態になり、アガーとによりエリザベートのポールへの溺愛ぶりが露呈され、悲劇へと向かうラストではないかとおもいます。自ら命をたち、弟の命をたつ、それはどこか神話的な印象を与えます。現実では想像できないような不思議なまるで神話的な要素が、心をつかんだのかなあと。小説ではその部分は、ある種、そのような神話的なイメージを想起させるものでした。ただ映画は姉の異常性が強かったイメージも感じました。

なかなかジャン・コクトー、多彩過ぎてつかむのが難しいですね。