ルドン、黒の誘惑

水木しげるの「ゲゲゲの鬼太郎」で宙に浮く巨大な目玉のみの妖怪「バックベアード」というのがいて、子供心に強烈なインパクトを与えました。この水木しげるが描いた目玉の妖怪は、後に、幻想絵画で知られるルドンが描いたものが、アイデアの源泉になっていることを知りました。

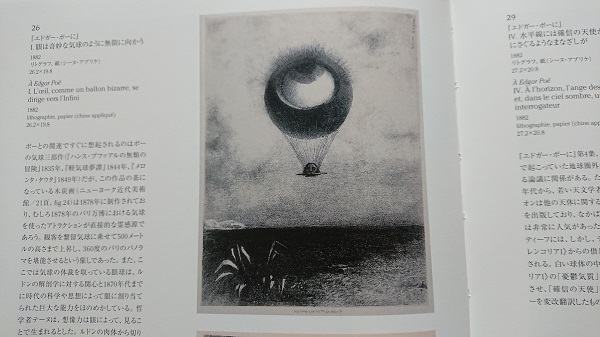

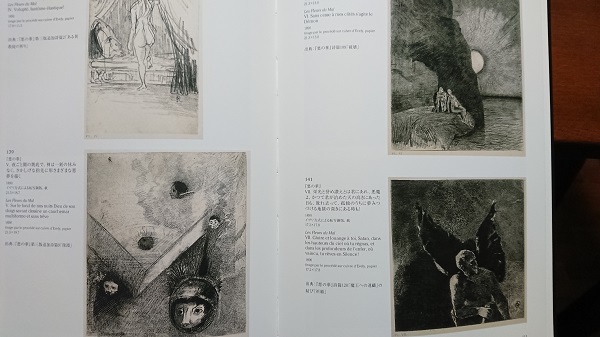

その水木しげるが描いた妖怪にも影響を与えることになった目玉が気球になったエドガー・アラン・ポーをテーマとした作品やボードレールの「悪の華」に捧げたもの、ユイスマンスも「さかしま」で「からだのまんなかに人間の顔があるおそろしい蜘蛛」と言及した作品などルドン版画作品です。

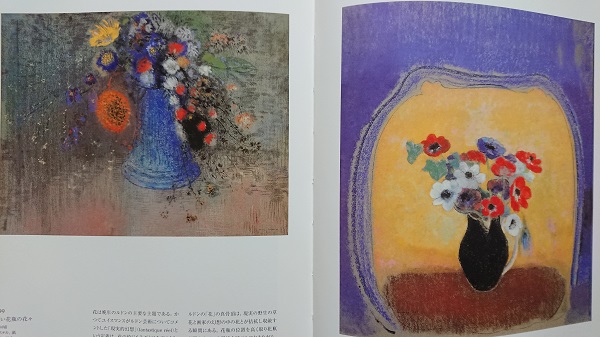

一方で、ルドンは晩年、黒の世界から光に満ちた世界をパステル画や油彩で描くようになります。花や聖書、神話を題材にしたそれらはしかし現実感の薄い色のファンタジーの世界でもあるのですが。この作風の変化のきっかけは息子の誕生にあると言われているようです。人は子供を持つと精神的な変化のひとつになり得るということなんでしょうね。黒から色の世界への移行は劇的とも見える変化です。ある意味でわかりやすい人なのかもしれませんね。

ところで、私の子ども時代に異様なイメージを植え込んだその元となるルドンの絵をみかえしてみると、『エドガー・ポーに』眼は奇妙な気球のように無限に向かう、という版画。感想は、子どものときに漫画で受けた感じた不気味な印象はなく、むしろかわいくさえある・・・。ルドンの描く幻想の怪物たちはいずれも怖ろしいというよりは、どことなくユーモアで愛嬌があるのです。ルドンの版画は黒一色の世界を描いているのですが、黒に代表される死や恐怖、不安といったことへの連想よりも、ルドンの根っこは後半期の色彩の世界に展開していったように明るいのかもしれません。

『エドガー・ポーに』眼は奇妙な気球のように無限に向かう

“形象芸術の世界にあっては、眼こそは根源的器官であり、原初の器官である。眼こそは、見るものを暗闇へと引き入れ、彼に暗闇の呪文を投げるのである。妖しく、哀しげに、また優しく。”(「ルドンの黒」展覧会カタログ・木島俊介「オディロン・ルドン:魂の放擲」より抜粋)

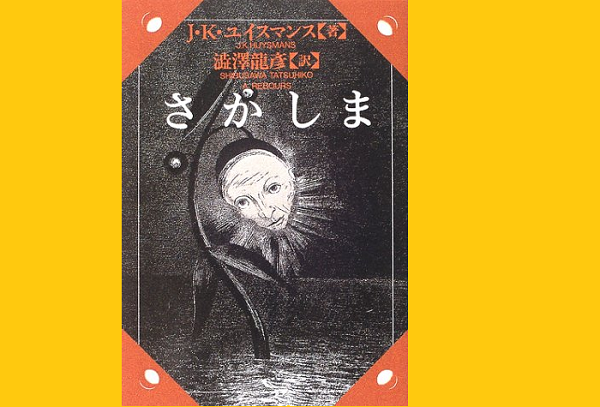

そのルドンですが、画家としては無名であった彼に、いち早くその特異な世界にスポットを当てた一人としてJ・K・ユイスマンスがいます。ユイスマンスは19世紀末フランスのデカダンス作家として著名な人物。

彼の象徴主義的な代表作「さかしま」(これがまたルドンの絵に負けじと奇怪な小説なんですが)に登場する主人公デ・ゼッサントのお気に入りの絵のひとつとしてルドンの絵を小説で紹介しました。これがルドンの名前を世間に知らしめる大きなきっかけとなったようです。しかし、二人の関係は微妙なであったようで交遊は月日とともに途絶えていったみたいです。(むしろ同時期の象徴派詩人マラルメの方が一貫した交遊があったそうです)

以下は、ルドンが世間に知られるきっかけとなったユイスマンス「さかしま」の中のルドンを紹介した部分の引用です。(澁澤龍彦訳による)

“それらの絵にはオディロン・ルドンと署名がしてあった。

金の玉縁をとった粗製の梨剤の枠のなかに、それらの絵は、想像もおよばない幻影を閉じこめていた。すなはち、水盤の上に置かれたメロヴィンガ王朝風の首。僧侶のようでもあり公開討論会の演説者のようでもある、巨大な砲丸に指をふれた髭むしゃ男。?のまんなかに人間の顔のあるは、怖ろしい蜘蛛。さらに木炭画は充血に悩む恐怖の夢のなかにまで没入していた。こちらには、悲しげな眼でまばたきする巨大な骰子があるかと思えば、あちらには、涸れた不毛の風景や、黒焦げになった原っぱや、土地の起伏や、もくもくと黒雲を吹き出す火山の激動や、澱んだ鉛色の空がある。時には悪夢のような科学の世界に主題を借りて、有史以前の時代に遡るかとさえ思われる。お化けのような植物が岩の上に花を咲かせ、いたるところに漂意志や氷河土がころがっている。そして、そこに登場する人物たちの猿のような風貌、厚みのある顎骨、突き出した眉弓、反りかえった額、平らな顱頂などは、われわれの遠い先祖の頭部、第四紀初期の人間の頭部を思わせる。マンモスや、鼻孔に隔壁のある犀や、大熊などと同じ時代に生きていた、まだ言葉を知らぬ、果実を常食とする人間の頭部である。これらのデッサンは、まさに類例のないものであった。作者は多くの場合、絵画の限界を飛び越えて、きわめて特殊の幻想、病気と精神錯乱の幻想を創始していた。

実際、巨大な眼や狂気の眼をぽっかりと開いたこれらの顔や、ガラス壜越しに見たように、桁はずれに大きくされたりいびつにされたりしたこれらの身体を見ていると、デ・ゼッサントの記憶には、腸チブスの思い出、いまだに残っている焼けく夜々の思い出が再び甦り、少年時代のおそろしい幻影がちらつきはじめるのであった。”

※ユイスマンス「さかしま」澁澤龍彦訳(河出文庫)より

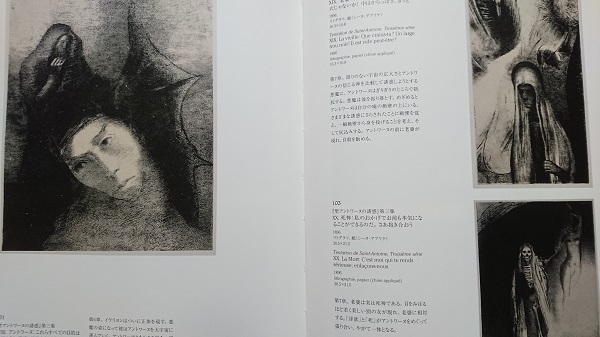

そのルドンの黒の時代ともいうべき作品群の中で、一際多いのがフロベールの小説「聖アントワーヌの誘惑」の挿絵。この聖アントワーヌ(アントニウス)は実在の人物で、キリスト教修道院制度の創始者とされ、エジプトの砂漠で禁欲生活にはいり、そこで悪魔から様々な誘惑をうけるが、最終的にそれに打ち勝ち、修道生活の父と呼ばれているそうだ。アントワーヌが見た奇怪な悪魔たちや美女のなどの幻影誘惑は、過去画家たちの主題にも選ばれ、キリスト教世界ではよく知られたエピソード。

原作の小説を図書館で借りて読んでみました。話はキリスト教以前のエジプトやローマの神々が次々と登場したりで、実は途中から段々とわからなくなってきました。理解できるのはアントワーヌが苦しんでいるということ。しかし終盤、悪魔との対決となり、そこで語られる悪魔の哲学が面白かったのです。

それは、悪魔がアントワーヌを体に乗せてグングンと上昇して宇宙空間に飛び出ますが、太陽の周りを公転している地球を見せ「やっぱり、地球は宇宙の中心ではあるまい?人間の自惚よ!つつましくしていろ!」とのたまう。そして宇宙全体に拡がる星々の調和と無限の空間に対して悪魔は語る。

「何処までも何処までも空へ乗昇ってみるのだな。けっして頂上には着けないぞ!地球の下のほうへ、幾億万年かけて降りて行ってみるのだな。けっして底には達せないぞ。―底もなく、高さもなく、低さもなく、全然かぎりがないのだからな。そして、このひろがりは、神のなかに含まれているのだ。これこれの大きさをもつ空間の一部分としてではなく、限りなく大きなものとしての神のかなにな!」

「・・・もし実体が分割出来るものとすれば、その本性を失うことになるし、実体ではなくなるし、神ももはや存在しなくなるだろう。それゆえ、神は無限でもあり不可分なものであるのだ。・・・」

そして悪魔は善悪の彼岸の哲学を語るのだ。

「お前の理屈の要求にあわせて、事物の法則が出来るとでもいうのかな?たしかに、悪は神にとっては無関係だ。地上は悪で蔽われているからな!神が開くにたえているのは、無力のためか?また、神が悪をそのままにしておくのは残酷のためなのか?お前は神がこの世界を不完全なる作品として、絶えずこれを修正するとでも思っているのか?蝶が飛ぶから人間が考えるまで、神は一切のの生物の動きを注意ぶかく見守っているとでも思っているのか?もし神が宇宙を創ったのであるならば、神の摂理は余計な物だ。もし摂理が存在するなら、天地創造は欠陥のあるものだ。

そうなのだ。善も悪も、お前だけにかかわるものなのだ。―ちょうど昼と夜、楽しみと苦しみ、死と誕生のようにな。これらもひろがりの片隅、ある特別な環境、個々の利害に関係をもっているもの。ただ無限だけが、永劫不変なものであるから「無限」というものが存在しているのだ。―そして、それだけしかないのだ!」

いつの時代の物語にも正義に対峙する黒の思想は魅力的に映るときがある。(※フーローベル全集4「聖アントワーヌの誘惑」渡辺一夫・平井照敏夫訳(筑摩書房)より抜粋)

黒の思想といえば、ルドンはボードレールの有名な詩「悪の華」の絵も描いています。

夜の穹窿にも等しく、私はきみを愛する、

おお悲しみの器よ、丈高い寡黙の女よ、

私の愛はいやますばかり、美しい女よ、きみが私を遁れようと

すればするほど、また、わが夜な夜なを飾るものよ、

私の腕を涯しもない空の青から引き離す

道程を、皮肉っぽく、きみが延ばすと見えれば見えるほど。

死骸めざして這い寄る蛆虫の合唱隊のように、

私は進んで攻撃し、よじ登って襲いかかる。

私はいとおしいのだ、おお情容赦なく残酷な獣よ!

きみを私には一段と美しくする、その冷たさまでもが

※ボードレール「悪の華」24より

黒の世界からパステル調の光の世界へ。闇と光の二元論。両極端に見えても陰陽でそれは一対。サタンだって堕天使、もとは天使だった。黒のフィルターをかけて幻想世界を見ていたルドン、なぜか魅かれるのです。