イメージについて二、三のこと

コロナ禍でいろいろな考えの方の意見が、ネットやテレビ、新聞等で流れ目にする機会が多い。同じような災害でもウィルスについては実感が持てないのが正直なところ。地震は揺れを体感するし、大雨は川の決壊を目にする。しかしウィルスの場合は目に見えず、入ってくるのは医療の映像や感染者の数、自粛を呼びかける政治家やテレビ放送・・・。

自粛しろ、店を閉めろと言われても、言われた方の大方の人は、いたって元気なのだが・・・。あるいは、すれ違う世間の人たちをみるとほとんどの人がマスクをしている。この人たちの大方の人は元気なんだと思う、あるいは、すでに感染していて抗体ができているのかも・・・。1億総コロナ騒動のなかで、人々はパンデミックという「イメージ」をそれぞれの頭の中で作り上げている。

そもそも人を動かしている「イメージ」とは?イメージはウィルス同様に実態として手で触ったりすることができないもの、そうしたリアル感がないのに人を突き動かす源泉にもなり得る。

私自身、人の行為の中でイメージするということにどこか惹かれるものがあった。いや、間違いなく私はイメージに囚われ呪縛されている存在であると認識しているし、場合によってはイメージそのものが人生の価値と思っている可能性がある。そうした私を拘束しているイメージについて二、三のことを書いてみた。ちなみに以下は、コロナとは全く関係ない文章です。

イメージを作る時間

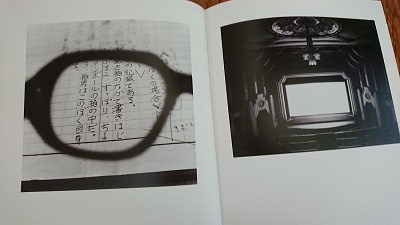

写真はレンズが捉えた目の前の現実を映し出す装置です。写真が発明されてから、人々は写真表現から様々なイメージを喚起させたし、させられてきた。そもそも写真は1枚の・・・というようにあるフレームの中に収まっている。イメージとはある限定性があるように感じている私ですが、ここでは「イメージを読む 写真の時間」という2019年東京都写真美術館で開催された展覧会から、写真を通して想起されるイメージについて記載してみる。

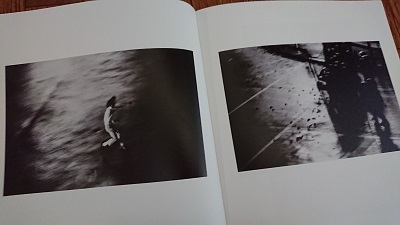

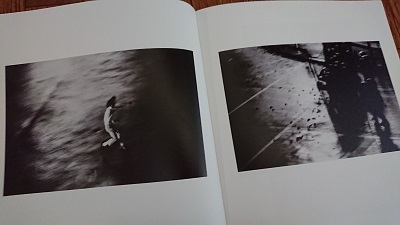

■制作の時間・・・1827年カメラ・オブスクラによって初めて写真撮影に成功する。しかし当時はそのイメージを定着させるのに8時間を要したそうだ。当時は被写体はカメラの前でじっと体の動きを止めていなくてはいけなかった。ブレてしまうからだ。レンズが光を捉える関係性において、技術が発展してもカメラはある一定の時間を必要とするため、時間との関係性の中で、思わぬ効果を生む場合がある。被写体のダイナミックな動きと撮影者のそれを捉えようとするイメージを制作する時間を工夫すること様々なイメージがうみだされた。

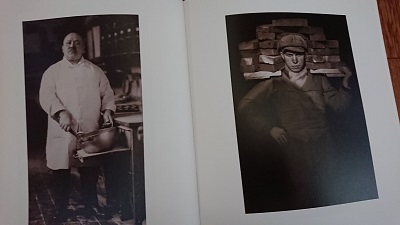

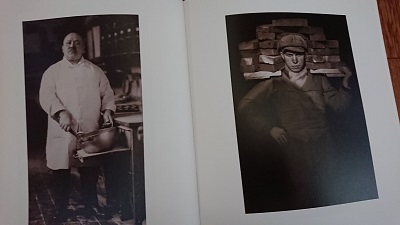

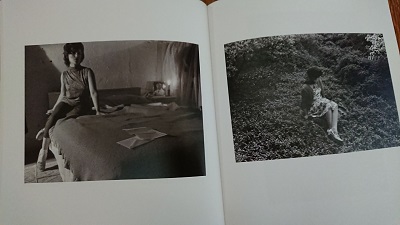

■イメージの時間・・・写真そのもから喚起されるイメージの時間というものがある。ありふれた平凡な人物のポートレイトでもよく見ると、そこにはその人物が積み重ねてきた人生の重みというものが冨撮ることができる。それは1枚の写真に時間と物語を語らせる方法もあれば、まるで映画のワンシーンのように意味ありげなポーズを取らせ、曖昧性により観る側の想像性を喚起させるのである。

■鑑賞の時間・・・連続して撮影した写真を並べることにより、その写真と写真の間になにがあったのか、時間の余白が鑑賞者にイメージを喚起させる。静止画にもかかわらず写真を鑑賞する時間の中でイメージが躍動しはじめるのである。

「写真に写し出されたあらゆるイメージは常にかつてあったものである。だが、面白いことにそこには未来の時間も含まれている。その未来の時間は、まだ見ぬ鑑賞者、つまりあなたとの出会いによって始まる。そこで写真作品は新たに読み解かれ、また別の生を生き直す。」( 「イメージを読む 写真の時間」東京都写真美術館カタログ所収「写真の時間」桝田言葉のテキストから引用)

イメージの源泉としての無意識=洞窟

イメージとは一体どこから湧き上がってくるのだろう?あるイメージに惹きつけられるというのは言葉では説明しづらいものがある。何かよくわからないけど惹きつけられる・・・。そんな感じである。

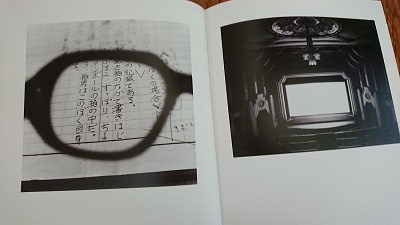

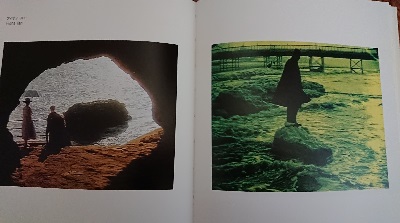

ここでは、同じく2019年に東京都写真美術館で開催された「イメージの洞窟:意識の源を探る」から、イメージが生まれる根源について考えてみたい。イメージとは想起されるという言葉からもわかるように、視覚的要素が強いのであるが、視覚と意識の関係性について、その展覧会カタログに投稿している丹波晴美氏の文章が、的確にガイドしているように感じた。

意識とはどこからくるのか?という問いについて、『意識と密接なかかわりがある五感の中でも視覚は、その記憶を写真や映像で繰り返し確認し、再認識できることから、意識の形成に重要な役割を担っている』とし、目から入る情報の重要性を説明している。上記にも書いたが、イメージとは想起した側においてビジュアル的な要素を持つものであり、想起させるきっかけも視覚的な部分が多いのではないか?(『』部分、「イメージの洞窟:意識の源を探る」東京都写真美術館カタログ所収「イメージの洞窟」丹波晴美のテキストから引用)

視覚と意識の交錯した奥にはイメージを熟成し生み出す「洞窟」があると。ここで洞窟とは原初的な意味でも、象徴的な意味でも無意識のブラックボックスであり、その世界へと深く潜り込んでいって見つけた何ものかを、言葉では説明ができないので視覚的情報で提示してみせるのが、アーティストの役目なのかもしれません。

洞窟その者へとアプローチを試みる、まさに無意識の存在そのものである赤ちゃんにアプローチする、あるいは、ありふれた日常に揺さぶりをかけて露わにするイメージの洞窟を表出させるというのだ。

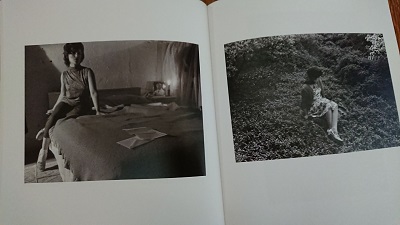

美というイメージの競争戦略

ファッション写真=モード写真は、ファッション雑誌をめくる女性にとっては、今年の流行は?というのは必須として、自己イメージとしてどのような女性像として自分を見せていきたいか?というひとつの憧れの理想像を映し出す鏡のようなものなのだと想像する。お洒落とかカワイイとかいった言葉の裏にはそうした無意識の欲望が隠れていると言えるのではないか?

写真から刺激される<美への憧れ>は、写真家にとっては鑑賞者の期待以上に一歩も二歩も前に進んでいるようなイメージを提供してみせなければならない。見る側はその写真から新しいイメージが喚起され、自己を近づけていこうとする。スポンサーはそうしたイメージが増幅していくことで、ブランド力を上げ、購入という経済行為に持っていく。広告としての機能がそこには基本的にあるのだ。

だから第一線で活躍する写真家は、モノが世界に溢れる豊かな時代になると、ファッション情報を単純に見せるというスタンスから、さらに進んでコンセプトを重視した写真へと変化を遂げていくことになる。時にそれはイメージ消費と結びついているので時代の無意識の気分を映し出す鏡でありえたし、広告という欲望のトリガーを先鋭化させていく。

そこには「美への憧れ」と「経済的な競争」という資本主義の華麗にして鮮烈なキーワードがあるゆえに、<服を着た女性>というシンプルなものなのだけれども、工夫と知恵、虚構と夢を織り交ぜたイメージの生産が常に独創的であるといえるのだ。その代表格が「ヴォーグ」。

イメージは自分自身の心中だけではなく、他者とのコミュニケーションにも使われ、時代を問わずイメージを作り上げてきたし、イメージを生まざる得ない人の営みがあった。それは人の性(さが)のひとつである、と思う。人のみがイメージを形にすると言えるだろう。